昭和から平成へ【64】

「軍国少年」の戦後

昭和から平成へ 第Ⅲ部 夢見るころを過ぎても(64)

昭和の森博物館 理事

根本圭助

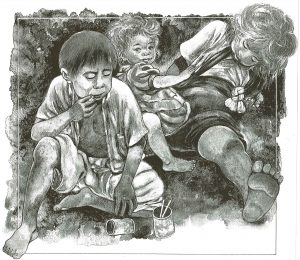

戦後の闇市(小松崎茂画)

(前号より)

終戦の玉音放送を、私は疎開先の柏で聴いた。録音状態も悪かったし、おまけにラジオも悪かったので、何のことか良く判らなかった。しかし、戦争が終ったことは、周囲の大人たちの様子から伝わって来た。

したたる汗を拭いつつ見あげた空は、高く高くどこまでも晴れ渡っていた。暑い暑い日だった。進駐軍が来ると、男は皆睾丸を抜

かれ奴隷にされる。女はみんな―色々な風評が流れた。近所の農家のおばさん達が、そんな噂をささやきながら、野良着の襟をかき合わせていたのが妙に印象に残っている。

各農家では豚を飼っている家が多かったが、一斉に豚の屠殺が行われ始めた。

進駐軍が来ると、豚は皆没収され食べられてしまうという風評からだった。

一斉に―といっても一度に殺してしまっては食べきれるものではない。部落の人が話し合って、代わりばんこに殺すことになった。柄の長い薪割りの反対側で、豚の鼻の後、人間で言えば眉間と覚しきあたりを狙いさだめて一撃する。豚はぎやうっと叫んで絶命する。

一度一寸狙いが外れて鼻血を流した豚が必死で逃げ出したことがあった。畠や木々の下へもぐりこんだりして、見物の子供達も含め大捕物になり、捕まえるまで、かなり時間もかかり手間取ったことがあった。屠殺した豚は、井戸端でブラシで丁寧に洗われる。豚は元来綺麗好きな動物だと、ずっと後に何かの本で読んだが、ブラシで洗い流された豚の身体は真っ白で本当に綺麗だった。解体は気味悪いので見なかったが、夕刻疎開者にも、ほんの少々豚肉のおすそ分けがあった。

街にあふれていた浮浪児(筆者画)

数日を置きながら、順番にそれは行われた。

炎天下の下で相変わらずのさつま芋作り。担任の女教師が、近くの飛行場から飛来する陸軍の軍用機を仰ぎ見て、「皆さん! よく見ておきなさい! 日の丸の翼は二度と見られないんですよ!」と叫んだ。小柄で子持ちの気丈な先生だったが、見ると汗と涙で顔がくしゃくしゃになっていた。終戦前は本土決戦用に裏山には縦横に防空壕用の穴が掘られ、学校にも兵が宿泊していた。

兵といっても年配の兵ばかりで、若い兵は少なかった。炊事当番の兵が「今日の味噌汁の具は胡瓜だぞ!」と大声で叫ぶのを聞いてどんな味がするんだろうと不思議に思った。

将校が一人でぶらりと畠を見て帰った夜は、きまって西瓜泥棒にごっそり西瓜を盗まれた。

犯人は判っていても逆らうことは出来なかった。昼間、何人かの兵が連れ立って、ふかし芋を食べに来た。富山から来たという兵隊さんが、胸のポケットから、私と同年という息子さんの写真を取り出して、涙ぐみながら芋を食べていた。

そんな兵隊さん達も皆姿を消した。校庭の中央に置かれたドラム缶には私達が一滴ずつ集めた貴重な松脂が入っていて、それに火が点けられた。はるか飛行場の方角からは黒煙が舞いあがっていた。

何でも機密書類を焼く煙だと知らされた。

戦争が終わって、予科練上りだという気合の入った若い教師が二人赴任して来たが、学園は荒れたままだった。年配の先生には、「敗戦将校」と呼んで皆で馬鹿にした。

廊下に一列に並ばされ、予科練上りのN先生に往復ビンタを喰ったことが何回もあったが、そんなことでひるむ子供達ではなかった。

落成当時の柏中学校

前にも書いたが、8月に戦争が終わり、私達一家は10月に柏の中心部に近い木造2階建のアパートをやっと見つけた。母の実家に身を寄せていた父も帰って来て父と母、それに私と弟妹の5人家族で新しい生活に入った。部屋はたった6畳一間で、炊事も、トイレも共同だった。

食糧事情は益々ひどくなり、雑草こそ食べなかったが、口に入るものは何でも食べた。

祖父母は終戦直前、祖母の義弟が中風で倒れ、頼られるままに、母の実家から八王子へ移り、そこで再び空襲に遭って、又焼け出された。幸い生命だけは助かったが、壕舎の中で生活をしていた。

八王子の家は大きな江戸小紋の捺染工場で、裸一貫から立ち上がった親類一番の出世頭だった。

古くからの八王子の住人達にも、元本郷の高野捺染といえば、多くの人に知られていた。

大きな煙突だけ焼け残ったが、工場が大きくなるまでの資金の調達は、私の家が大きな後盾となっていたそうで、主(あるじ)の祖母の妹夫婦は、すべて私の祖父に頼りっきりだった。一時は凄い羽振りだったが、その大叔父は、空襲の最中に他界した。

戦前、横網の男女ノ川(みなのがわ)と共に裃姿で高尾山で、節分の豆撒きをした際の立派な写真が残っている。

祖父母に溺愛されて育った私は、祖父母に会いたくてたまらなかったが、祖父母の方の思いはそれ以上で、壕舎の中で涙々の毎日だと聞かされた。

話は一寸横に外れたが、私の方は何はともあれ親子5人が揃い、疎開生活の重圧からも解放されて、飢えに苦しみながらも嬉しい毎日となった。

浅草の観音様の仮本堂

八王子の工場から焼け残った染料に使うとうもろこしの粉が届けられた。黒っぽい粉で、何とも嫌な匂いがしたが、これを熱湯で練って団子状にして蒸すと、何とか食べられた。不味いなんて言っていられなかった。本来は鳥の飼料にする麩(ふすま)をやっと手に入れて、フライパンで焼いて食べた。要するに小麦粉を製粉する時に出る滓(かす)である。毎日毎日ひもじい日々の連続だった。

現在柏レイソルのサッカーで賑わう日立の工場跡には、社員の慰安用に映画館まであった。ぞろぞろ先生に引率されて全校の生徒で映画を観に出かけた。フィルムは寄せ集めのもので、野球のカーブやドロップの投げ方の説明のものや、渡辺はま子が、支那服姿で大きな扇を持って「支那の夜」を歌う画像が印象に残った。

ぞろぞろと言えば、当時の柏町には保健所も税務署も無かった(柏保健所の開設は昭和41年である)。健康診断のレントゲン撮影のため、私達は、松戸市まで全校の生徒で出向くことになった。全員徒歩で松戸まで一日がかりの健康診断だった。勿論今の国道6号線は無かった(国道6号線開通は昭和30年代になってからである)。

そんな中で私達は国民学校(小学校)を卒業し、6・3・3・4年制の新しい学制のもとに新制中学一期生として中学生になった。

中学生になっても、校舎はないので、柏一小にそのまま居候をした。かってさつま芋作りをした広大な畠の跡に、どこかの兵舎の古材を使ったというたった一棟の校舎が誕生したのは、私達が2年生になった夏休みのことだった。塀も何もないので、どこからが校庭なのか判らず、何しろ広いので私達はクラス毎に専用の野球グラウンドを作った。

アパートに移って、友人のお姉さんの発案で、アパートの子供達を集めて、陸軍病院へ見舞いに出かけたことがあった。

昭和14年に柏陸軍病院として開院された病院は、昭和20年12月、国立柏病院と改称されていた。受付で「何を演じてくれるのですか?」と聞かれたが、私達は手分けして集めた古雑誌を土産にした位で、芸など持ち合わせる筈もなく、逆に兵隊さん達からハーモニカを聴かせてもらったり、逆慰問をされてしまった。大喜びしてもらえたことだけが救いだった。

白衣の勇士と騒がれ大事にされていた人達が、内科病棟、外科病棟にあふれていた。

子供心にもそれは悲しく切ない一日だった。

戦争が終わって2年程して、私達一家は浅草がどんな風になっているか知りたくて、切符をやっと入手して上京した。

疎開中、様々なことがあったが、今命あるのは父の実家あってこそと思い、8人兄弟の末っ子の従弟(いとこ・小学1年生)を連れて行くことにした。

私の弟は従弟より一歳年下だった。見たこともない白い大きな握り飯を頭数だけ持たせてくれた。外観は焼け残った浅草の松屋をはじめて見た従弟は、「うわあ俺(おら)の家よりでっけえ!」と肝をつぶしていた。大池(ひょうたん池)の傍らで弁当を広げかけたら、大勢の浮浪児に囲まれてしまい、必死で逃げ出した。

観音様の小さな仮本堂に手を合わせ私はそれでも、命が永らえたお礼をした。(つづく)