昭和から平成へ【63】

「軍国少年」の疎開

昭和から平成へ 第Ⅲ部 夢見るころを過ぎても(63)

昭和の森博物館 理事

根本圭助

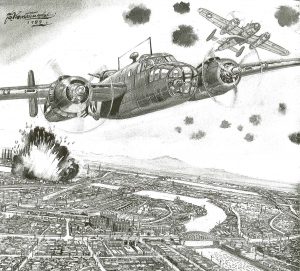

荒川区上空のノースアメリカンB25爆撃機

私は来年2月で満83歳になる。長寿社会を迎えているとはいえ、自分がそんな年になっているとは全く実感としては捉えにくい。

私は、色々なグループで、色々な人にお世話になってきたが、つい先頃までは、いつも各グループの中では若手組ということが多かった。それが先日、あるパーティで、「長老」と呼ばれてびっくりした。もっとも82歳ともなれば、そんな風に呼ばれても不思議ではないのかもしれない。

東京都荒川区南千住町。私の家は祖父の代からの所謂ペンキ屋だったが、機械塗専門のペンキ屋で、日中戦争の激化で家業も順調? 私は何不自

玉音放送(上の絵もともに小松崎茂・画)

由ない恵まれた幼年期を送って来た。

祖父母には子供が無かったので、祖母の姪だった母が6歳の時から根本家の養女として育てられた。父はムコ殿だった。

父の実家は柏の大きな農家だったが紹介されて祖父が父の実家へ出向き、働き者の父の姿に一目惚れして、その場で結婚を決めて帰って来た。今では考えられないことだが、父母の始めての出会いは婚礼の当日だったという。

つまり私の両親は、初対面で結婚したのである。私が生まれた時には、祖父母に両親、それに事情があって私の家で育てられていた母の従妹が2人。そして祖父の弟子が2人の8人に私が加わっての9人という大家族だった。

「産めよ殖やせよ」の時代、私の下には年子で弟が誕生。次々と弟が生まれた。同じ屋根の下で、私は祖父母に引き取られた形で、年寄りっ子として、祖父母の溺愛を一身に受けて育った。

昭和16年4月、学制が改められ、小学校が国民学校という名称になった。私はその第一期生となって、勇んで学校の門をくぐった。

その年の12月8日、大東亜戦争勃発。開戦当初の戦勝気分も徐々に薄れ、昭和17年4月18日、本土初空襲。私はこの時のB25の来襲を偶然物干しで見ている。子供心に訳の判らぬ戦慄で、直後震えが全身を襲ったことを覚えている。

昭和18年の末頃からか、町のあちこちで、強制疎開と称して、都市密集地の建物を取壊して空地を作り、空襲の際の延焼を防ぎ、消火活動を容易にするための建物疎開が始まった。

指定された区域の建物が、バリバリと隣組まで総動員で情容赦なく家が壊されていった。

そして19年8月、夏休みを利用した学童疎開。国民学校の児童3年生以上が対象となり、都内の各区別に疎開先の府県が割り当てられた。

私は国民学校4年生。母校の疎開先は福島県飯坂温泉に決まった。大半の生徒は参加したが、私の家では父の実家を頼っての所謂縁故疎開の方を選んだ。校庭は、生徒達と見送りの家族達で身動きの出来ない程だった。

自宅の前で。前列左が筆者

「軍国少年」というレッテルを貼られた学友達が、引率の先生に先導されて神妙な顔で整列し、校門を出て行くのを大勢の見送りの家族に混じって私もバンザイ、バンザイと声を張りあげて見送った。

学校から生徒が居なくなった。近所の遊び仲間も姿を消した。

私はベーゴマ、写真メン(コ)、ビー玉をふところに、家族に隠れて吉原辺りまで、遊び友達を探しに出かけたりした。

日増しに空襲が激しくなり、19年の晩秋、私は母と弟妹の4人で柏の父の実家へ疎開した。時代が悪かったのだろう疎開先での生活は、東京で恵まれて育った身にとって、想像もつかない苦しいものだった。

焦土からの出発(たびだち)(筆者・画)

疎開当時は、食事も一緒だったがタダ飯食いと言われすぐにトラブルとなり、食事は別々になったが、疎開者にとっては極度な食糧不足で、私は死んでも良いと思い、東京で頑張っていた祖父母や父が恋しくて、19年暮に母子4人で、東京へ帰ってしまった。空襲は日増しに激しくなり、20年1月27日の爆弾による空襲。これは恐ろしかった。爆弾が落下する際の空気を切り裂く音に私の心臓は縮みあがった。

そして2月25日の雪の日の大空襲。三方を火に囲まれ、防護団の人に怒鳴られながら、唯一火のまわっていない日光街道方面に、祖母と固く手を握り合って逃れたが、防護団の人々の怒号に右往左往し、近くの防空壕に引きずり込まれた。幸いその日の空襲で、私の家一帯は焼失を免れたが、夜になり、周囲の炎は燃えさかったままで、炎の明るさで昼のように明るい夜で、朝を迎えた。朝になってもまだ周囲は燃え続けたままで、常磐線のガードをくぐると一面の焼野原で、浅草の街がすぐ目の前にあるのに驚かされた。「もうこのままでは死を待つばかりだ」。祖父母や父の説得で、私と母と弟妹の4人は涙ながらに柏へ連れ戻された。

やっと手に入れた乗車券で2月27日夜、私達は柏へ向かった。当時常磐線の電化は松戸までで、松戸駅で上野発の下り列車に乗り換えた。

南千住から柏まで、今ならほんの30分弱だが、当時は子供心に、はるばる来たという感じだった。柏には連隊も2つあり、日立の大きな(軍需)工場もあり、陸軍の飛行場もあり、高射砲陣地もあった。「軍都柏」といわれていたと知るのは、戦後何年か経てからのことで、まさに知らぬが仏といったところだったが、父の実家は農家で周囲はまったくの山林と田園地帯だった。

先年お亡くなりになった東山魁夷夫人のすみさんの話では、応召された魁夷先生は、当初柏の連帯に入隊したそうで、先生は、当時の柏駅の駅舎の割れたままのガラス戸が、とてもなつかしいと話していたという。

3月10日の東京大空襲。見渡すかぎりの真紅に染まった空の色を、私は疎開先の柏で眺めた。

激しい空襲のあと、物凄い炎の色に染まった東京方面の空を見て、「これはいつもの空襲と違うぞ」と茫然として朝を迎えた。

その日の夕刻、どこで入手したのか煙ではれあがった眼にサングラスをかけた父が自転車でやって来た。「やられたよ」。その一言で、すべてが飲み込めた。幸い家族は無事で、母の実家に一同して身を寄せたという。

すべてを失った私は4月から柏一小へ転校の手続きを済ませた。国民学校5年生。新学期当日の男子のクラスへの転校生は、私とS君の2人だけだった。どうしても弁当箱が手に入らなかった。叔母から、「こんなんでいいかい」と差し出されたのは、梅干の酸化で蓋に穴のあいたアルマイトの弁当箱だった。嬉しかった! しかし、中に入れる米もろくになく、母が家族の分すべての米をやりくりして、どうにか弁当を持たせてくれた。昼の時間になると、各クラスから、次々と大声の合唱が始まる。

「箸とらばー天地(あめつち)御代(みよ)の御恵み、父母や師匠の恩を味わえ―」。一同が弁当を広げると、クラスのボス達が数人、机の上へどんどん上り、弁当の中身を検査し、気に入った「おかず」があると、皆取りあげてしまう。米飯の下に隠してあってもすぐ見つけられて取りあげられた。私は幸か不幸か立派なおかずはないので、その暴力からは、いつも逃れることが出来た。それでも私は家で待つ弟を思い、毎日一口食べただけで家へ持ち帰った。

朝登校すると、その日の組み合わせがボスの手で決められていて、放課後、階段の踊り場をリングに見立て殴り合いをやらされる。

グラマンや、P51ムスタングの空襲で、早退出来た日は、ほっと一息の一日だった。

教室で喫煙する者も数人居て、まさに暴力教室だった。学校の底なし田圃(たんぼ)と言われた水田での稲作づくり。甘藷作りや航空機の燃料にするという松脂(まつやに)とり。学校で飼っていた軍馬用の乾草作り。疎開っ子としては、鎌ひとつなく、苛酷な毎日が続いた。暴力の風が吹きまくる学舎で、10歳の軍国少年は必死に毎日を過ごした。履く物は藁草履すらないので、真冬でも裸足で通学した。友人達も皆同じだった。皸(あかぎれ)霜焼けで苦しむ中で、翌年の春を迎え、敗戦のあの夏の日を迎えた。

玉音放送の数日後、時折出会うずんぐりしたおじさんに声をかけられた。

「あんちゃん、疎開かい?」。私がうなずくと、おじさんは急に私の肩を抱くようにして、ぽんぽんと私の背をたたいて黙って去って行った。

聞くところによると、近くに疎開していた武見太郎という人だった。のちに武見天皇ともケンカ太郎とも言われた日本医師会のドン、日本医師会会長武見太郎その人だった。

(つづく)