松戸の散歩道⑦

今回は前回(昨年10月27日発行・902号)の続きから。市の北部、幸田貝塚を紹介し、その後根木内、小金原へ向かう。【戸田 照朗】

幸田貝塚周辺

市内の最北部、標高約18mの台地上に位置する幸田貝塚は、今からおよそ6000年前の縄文時代前期に形成された貝塚だ。その分布範囲は南北約250m、東西が約180mにも及ぶ広大なもの。馬蹄形をしている。

市内の最北部、標高約18mの台地上に位置する幸田貝塚は、今からおよそ6000年前の縄文時代前期に形成された貝塚だ。その分布範囲は南北約250m、東西が約180mにも及ぶ広大なもの。馬蹄形をしている。

貝塚は縄文人が貝殻などを捨てた、いわば古代のゴミ捨て場だ。内陸の松戸にどうしてこれほど大きな貝塚があるのかと不思議に思われるかもしれない。

氷河期が終わると高山や寒地の氷が解け、海面が上昇。気温の上昇は約6500年前ごろがピークで、栃木県藤岡町のあたりまで海が侵入した。これを奥東京湾とよぶ。市内の地形は台地と低地に分けられるが、江戸川沿いの低地はこの時代、海の底。人々は台地上にムラをつくっていた。台地には海の浸入と台地下の湧水などの浸食もあって、枝状の細い谷ができた。後に谷津とよばれる地形になるのだが、縄文時代はここがリアス式の海岸でもあった。

市内には縄文時代の遺跡が150か所以上あるが、遺跡は全て台地上のこの海岸にある。幸田貝塚の貝が海水性なのに対し、流山市鰭ヶ崎東福寺の貝塚は淡水性であるという。

幸田貝塚については昭和3年(1928)に東京帝国大学の『日本石器地名表』に紹介されて以来、今日に至るまで考古学研究者の高い関心を集めてきており、すでに松戸市教育委員会も17次にわたる発掘調査を行っている。その結果、縄文時代前期をはじめとする竪穴式住居跡を計160軒以上検出し、この貝塚が大集落に伴うものであることを明らかにしている。

また、他にも多量の土器や石器、貝塚の中から獣や魚の骨、炭化したクルミなど当時の暮らしをほうふつとさせる貴重な遺物が出土している。特に、多種多様な縄の文様を施した「関山式(せきやましき)」と称される土器群は、縄文時代の土器研究上きわめて重要な資料となっている。関山式土器と石鏃、石匙、玦状耳飾などの石器が国の重要文化財に指定されている。

幸田貝塚からは縄文時代前期の土器が多く出土したが、7世紀の古墳時代の土師器や中世城郭の遺構と思われる空堀と土塁の痕跡も確認された。

台地斜面には腰郭的な地形や蔀(しとみ)土居(土塁の一種)が設けられていた。明の永楽通宝や北宋の至和元宝などの銭貨も出土したという。

幸田貝塚のある台地から坂道を下りると小金北中学があるが、この坂道を下りた交差点を少し右に行くと幸田湧水がある。

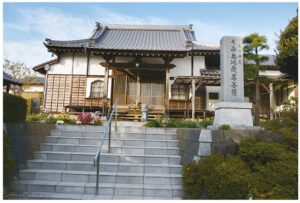

幸田貝塚の近くにある華厳寺には伝説が伝わっている。

むかし幸田の坂川で大水が出た時に、一枚の大きな板が流されてきた。板には地蔵が彫られていたが、村人たちはこの板を裏返しにして川の両岸に渡して橋を作ってしまった。

しばらくして、村の一人の男が流山に用があって行き、帰りが遅くなってしまった。

提灯に火をともして帰り道を急いでいると悲しそうな泣き声が聞こえてきた。あたりを見回すと、橋の裏でお地蔵様が泣いていた。

かわいそうに思った村の男は、お地蔵様を助け、近くの華厳寺に祀った。喜んだお地蔵様は、お礼に幸田の村を火事から守ることを約束した。それからというもの、幸田の村では火事がなくなり、お地蔵様は今でも「火ぶせの神」として信仰を集めているという。

幸田貝塚の碑

幸田湧水

幸田貝塚に散らばる貝殻のかけら

火ぶせの地蔵を祀る華厳寺

根木内から小金原へ

根木内歴史公園

戦国時代に有力豪族となり、小金城を築いた高城氏が松戸市域で最初に城館を構えたのが栗ヶ沢城(明治16年の栗ヶ沢村誌によれば、南若芝丘)で、寛正3年(1463)には、高城胤忠が根木内に本格的な城をつくり、ここを本拠としたという(松下邦夫著「改訂新版 松戸の歴史案内」による。2015年発行の「松戸市史 上巻〈改訂版〉」では、築城年代、築城主を明らかにしていない)。

戦国時代に有力豪族となり、小金城を築いた高城氏が松戸市域で最初に城館を構えたのが栗ヶ沢城(明治16年の栗ヶ沢村誌によれば、南若芝丘)で、寛正3年(1463)には、高城胤忠が根木内に本格的な城をつくり、ここを本拠としたという(松下邦夫著「改訂新版 松戸の歴史案内」による。2015年発行の「松戸市史 上巻〈改訂版〉」では、築城年代、築城主を明らかにしていない)。

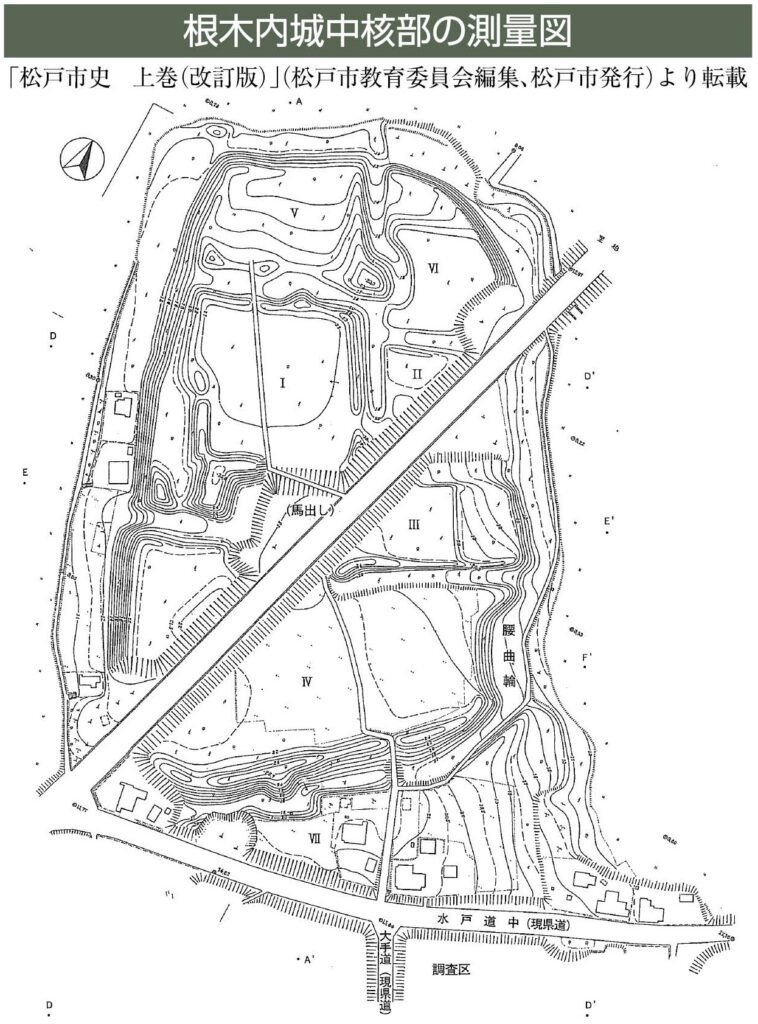

小金宿のある台地から谷を隔てて1キロほど東側に、南から北に延びる舌状台地があるが、根木内城は、この舌状台地の北端を中核部として築かれている。

現在、土橋や空堀など、県道(旧水戸街道)に面した一部が根木内歴史公園として保存されているが、その大部分は開発で失われてしまった。城館の中核部の中央を国道6号線が貫通して分断し、国道の北西部は住宅地になっている。坂川の源流でもある上富士川に面しており、その氾濫原の湿地も公園となっている。

根木内城を知る資料はほとんどないが、1910年代から43年にかけて、日本陸軍が測量を行い「日本城郭史資料」が作成、編集された。根木内城も北西部にある主郭と主郭を取り巻く郭群の一部を測量している(郭は「かく」あるいは「くるわ」と読み、曲輪とも書く。城郭の小区画を示し、本丸、二の丸などとも呼ばれるようになった)。

主郭は四方に土塁(敵の侵入を防ぐために土でつくった堤防状の壁)を巡らし、北、東、南に虎口(こぐち=城の出入り口)があった。

虎口は城攻めの場合には攻防の要(かなめ)となる重要な場所で、戦国時代に発達した。「平入り」と呼ばれるものが最も基本的な形で、真っ直ぐに入ることができる普通の構造。後に「枡形」「食い違い」など、真っ直ぐには入れない工夫を凝らせたものが登場した。測量図によると、主郭の虎口はいずれも平入り。しかし、東側虎口は坂虎口といって傾斜を使って敵の勢いを削ぐ構造になっている(東側虎口の存在を疑問視する意見もある)。北側虎口も坂虎口か、あるいは木橋だったかもしれない。

南側虎口が構造上、最も堅固で、ここが主郭の正面入口だと思われる。虎口の正面に小型の角馬出(かくうまだし)が設けられている。馬出も戦国時代に発達した虎口の構造で、角馬出は虎口の前に蓋をするようにコの字型の土塁を築き、人が入れるだけの隙間を空けた、小さな郭(曲輪)。半円状の土塁を築いたものを丸馬出という。根木内城では、主郭南側虎口の角馬出の内外は空堀の上をわたる土橋で繋がれていた。また主郭から櫓台状の張り出しが普請され、角馬出から土橋を監視できるようになっていた。ちょうどこの角馬出の上を国道6号線が貫通している。

松戸市教育委員会も国道6号線貫通後に中核部全域の測量を行っている。それによると、城は6郭で構成され、主郭をコの字に囲むように5つの郭を配置し、郭間を空堀で区切り、橋で連結していた。また6郭を取り囲むように、台地裾(すそ)や台地続きに空堀や腰郭(山の斜面に削平地を築いた曲輪。敵を誘い込み高所の曲輪からの掃射の場として使われることが多かった)を普請していた。

市教委が中核部全域の測量を行った当時は、旧水戸街道北側の6郭からなる中核部で完結した城だと思われていたが、近年の発掘調査により、旧水戸街道を渡った舌状台地の南側にも城域が広がっていることが分かってきた。新たな空堀が出てきたのだ。その中の一つは障子堀といって、堀底を仕切るような土塁状の障害物を設けている。この障子堀は後に埋められて、堀底道を持つ空堀になっていた。この堀底道は踏み固められており、かなりの交通量があったことが予想される。城の性格が変化したのかもしれない。

根木内城の空堀

根木内城の土橋

上富士川の氾濫原の湿地

根木内歴史公園全景

イボ弁天

県道280号(白井流山線)は谷間に下り、再び上り坂となる。この谷間の左側には廃校になった旧根木内東小学校の校舎がある。校舎の前には根木内歴史公園のところで触れた富士川が流れている。このあたりの富士川は一部が暗渠となっており、川というよりは水路に近い感じだ。

道を再び上り始めてすぐ右側に住宅街の中に入る道がある。ほどなく「イボ弁天」が左側にある。谷はちょうど松戸市と柏市の市境にあたる場所で、柏市教育委員会が建てた説明板がある。それによると、ここに弁天様が祀られた年代は明らかではないが、初代の高橋源左衛門という人が長く病気にかかり、弁天様のたたりだと言われたため、氏神として祀ったのが始まりだという。社の前に池があるが、これは伝説の巨人デーダラボッチの右足の足跡だという。池は長さ10メートルで、西方に向かって歩いた時のものと言われている。柏市逆井(さかさい)の観音寺近くの弁天様の池は左足跡と言われており、逆井から酒井根まで一歩で歩いたことになる。この池の水はイボ取りにも効果があると言われ、一時はかなり賑わったようだ。また、別名お多福弁天ともいわれ、願い事がかなえば財が増え、福が多いという。

イボ弁天

茂侶神社

小金原5丁目、松戸北郵便局近くにある茂侶(もろ)神社は、式内社(しきないしゃ)であろうと言われている。

式内社とは、平安時代に出された延喜式神名帳(朝廷が尊敬する神社を記した帳面)に記録されている神社のこと。同じ式内社に佐原市にある香取神宮がある。こうした神社は当時、格式高い神社とされていた。

茂侶神社の境内にある大正2年(1913)の碑によると、同社が式内社であることを確認したのは黄門さま(徳川光圀)だという。

碑文によると、茂侶神社に椎の木の大木があり、寛文4年(1664)4月、光圀は鷹狩りの途中に訪れ、椎の木の下に神主を招いた。光圀は、この社が式内社であること、椎の木を神木として大切にすべきことなどを説いたという。この神社を式内社とする由来は受け継がれ、茂侶神社は現在も「由緒ある神社」として知られている。

しかし、式内社「茂侶神社」は、実は流山市の茂侶神社(旧三輪神社)であるという説がある。江戸時代後期に出版された一部の刊行物では、むしろ流山の茂侶神社が式内社として紹介されている。

日暮玄蕃(小金宿の水戸御殿留守居役。高城氏の家臣だったともいわれる)にあてた森尚謙(光圀の家臣)の手紙に、小金原の茂侶神社を式内社と認めている一文があり、これが「小金原説」の主な根拠となっている。

また、秋には、近くの小金原公園の紅葉も美しい。

茂呂神社のご神木

茂呂神社の鳥居

※参考文献=「松戸の寺・松戸の町名の由来・松戸の昔ばなし」(松戸新聞社)、「まつどのむかしばなし」(大井弘好・再話、成清菜代・絵、財団法人新松戸郷土資料館)、「まつど文学散歩」(総集編・第7集)(宮田正宏・編)、「松戸市史 上巻(改訂版)」(松戸市)、「改訂新版 松戸の歴史案内」(松下邦夫)、「常設展示図録」(松戸市立博物館)、「東葛の中世城郭」(千野原靖方・崙書房出版)、「松戸市文化財マップ」(松戸市教育委員会)