本よみ松よみ堂

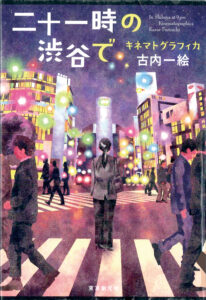

古内一絵著『二十一時の渋谷で キネマトグラフィカ』

老舗映画会社を舞台に仕事と生き方を考える小説

元号が平成から令和に変わるころ、大手IT企業資本の映像配信会社に営業譲渡されることになった老舗の映画会社・銀都活劇(銀活)が舞台。

DVD宣伝チームのチーム長・砂原江見(さはらえみ)は、「さよなら銀活、九〇年代トリビュート」という企画を提案する。90年代から2000年代の初頭にかけてのミニシアターブームの中、銀活は芸術性の高い作品を世に送り出していた。銀活の輝かしい時代でもある。そのころ江見はテレビの制作会社で働いていたが、劣悪な労働環境に疲れ、結婚生活にも行き詰まっていた。そんなときに観た1本の映画が江見の人生を変えるきっかけになった。それは、銀活が新進の英国人監督を招へいして制作した『サザンクロス』という作品だった。江見は運命に導かれるように、銀活に転職した。江見の企画はこの『サザンクロス』を中心にしたものだった。

90年代の銀活には、「平成元年組」と呼ばれる若い力があった。バブル景気の中、採用が少ない映画会社には珍しく、6人の新卒が採用された。男女雇用機会均等法が施行され、女子の総合職が初めて採用された世代。帰国子女の小笠原麗羅(おがさわられいら)は28歳にして国際部の課長となり、北野咲子(きたのさきこ)は『サザンクロス』のプロデューサーを務めた。

しかし、令和元年の銀活はすっかり変わってしまっていた。小笠原麗羅や北野咲子などの平成元年組のほとんどが会社を去り、新卒採用もない。映画会社の花形、映画宣伝チームは契約社員の女性ばかりで、お互いをけん制して、ぎすぎすしている。この女所帯をチーム長として牛耳っているのが、野毛由紀子(のげゆきこ)だ。由紀子は映画宣伝チームのチーム長だった江見をDVD宣伝チームに追いやり、江見の企画を冷ややかに見ている。

江見は退社後に新しい事業を立ち上げている麗羅と主婦をしている咲子に企画への協力を求める。

江見と由紀子は仕事に対する考え方や人生観が全く違う。

平成元年組でまだ会社に残っている葉山学(はやままなぶ)のあだ名は「マナバヌ」。楽をして生きることが信条で、向上心や仕事への熱意はないが、上司に従順に従うため、出世している。由紀子も映画には何の思い入れもないが、社内の空気を読むことと、権力がどこにあるかを察知することに長けていて、現在の地位についている。映画会社はマスコミの一角で、クリエイティブな仕事だと思うのだが、なぜかこういう人がいる。

由紀子は江見が言う「自分のために働く」という意味が理解できない。江見のようにマイペースに生きる人間が許せない。辞めてしまった麗羅や咲子も江見と同じく我が道を行くタイプだ。

この作品は8章からなっているが、各章の語り手が違い、それぞれの視点から描かれているところが面白い。

由紀子は「夫、子ども、家、仕事。自分には全部、そろっている」と思う。

だからと言って、江見の生き方を否定する必要はない。江見は子どもが欲しいと思えなくて夫と離婚した。麗羅は結婚しなかった。

人生に正解はないし、自分の選んだ道を正解にしていくのが人生だと思う。

江見の部下の若林令奈(わかばやしれいな)を語り手に、若い世代の視点から描かれる章もある。

著者は1966年生まれで、映画会社勤務から作家に転身した。自身の体験や当時の思いも込められた作品なのだと思う。この作品は、「平成元年組」を中心に書いた「キネマトグラフィカ」の続編であるらしい。こちらも読んでみたい。【奥森 広治】

東京創元社 1600円(税別)