本よみ松よみ堂

村井理子著『家族』

壊れてしまった家族を理解するための心の旅

著者の村井理子さんは、翻訳家でエッセイスト。1970年、静岡県生まれ。

この本は昨年の2月に刊行されたが、この時点で父が亡くなって31年、母が亡くなって7年、兄が亡くなって2年が経過している。4人家族の中で村井さんだけが生き残っている。

そう遠くない将来、自分もそうなっているのではないか。そんな漠然とした予感の中でこの本を読んだ。

村井さんは、琵琶湖のほとりで自分の家族と愛犬に囲まれて穏やかに暮らしている。新しい家族を作ったのだから、寂しくはないのではないか。新しい家族を持たなかった私はそんな風にも思うのだが、幼少からの両親や兄への葛藤はまた別のものらしい。

家族4人で港町の小さなアパートで暮らしていた。両親は田舎の港町には珍しい華やかな雰囲気をまとったジャズ喫茶を経営していた。

完璧主義の父は大雑把なところがある母にいつもイライラしていた。小学生の兄は今で言うところの発達障害だったのか、様々な問題を起こす。父は厳しく兄を叱り、母はそんな兄をかばう。父は私(村井さん)にだけは優しい眼差しを向けた。幼くして心臓の病気を抱えていたせいもあるのかもしれない。外食や川遊びなど、楽しい思い出になるはずの家族のイベントでは、兄を中心に必ず何か問題が起こり、気まずいものになっていく。

兄はレストランのメニューを決められず、30分も店頭のガラスケースの前で迷い、みんなが食べ終わった頃に店の中に入ってくる。父の苛立ちと、母の心配に一向に気がつかない。常に多動気味で饒舌。そうかと思うと、異常な集中力を見せることもあった。

幼い頃の兄はかっこいい父に憧れを抱いていたが、成長するにつれ、激しく対立するようになり、顔を合わせれば怒鳴り合うようになっていった。

村井さんが、カナダに留学していた頃に、父は体調を崩し、胃がんで亡くなった。

父が亡くなると、母は客のエセ実業家のような中年男性と交際を始め、のめりこんでいく。また、時に見知らぬ中年女性を実家に住まわせ、村井さんを困惑させた。

村井さんは、母と距離を置くようになっていく。

大人になった兄は相変わらず空気が読めず、台風のような人だったという。兄は二度結婚して、二度離婚した。事業を起こしてうまくいっていた時期もあったが、失敗して会社を閉じた。母は大人になった兄にも甘く、よく金を渡していた。

母と兄は共依存のような関係で、兄は常に母を頼っていた。

兄は末期がんの母を残して震災後の東北地方に移り住み、離婚した妻との間にできた息子との生活を始めた。母を亡くした兄は転がるように体調を崩し、自宅アパートで亡くなり、学校から帰ってきた息子が発見した。

その時の顛末を書いたのが、前著『兄の終い』だ。

兄はどうしてあんな死に方をしなければならなかったのか。その背景を知りたくて、今回の『家族』を書いたという。

母が亡くなった後、兄は村井さんを頼ろうとしたが、村井さんは強硬に突っぱね、距離を置いていた。兄は常に誰かに依存して生きてきた。自分の家庭がある村井さんは、母の代わりになるわけにはいかなかった。その気持ちはよくわかる。

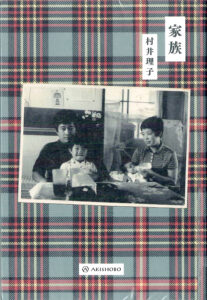

本の表紙の家族写真は、兄が亡くなったアパートに貼られていたものだという

父も母も兄も、本当は優しい人たちだった。なのに、どうしてうまくいかなかったのだろう。

「母と私の間には常に薄い膜のようなものが張っていて、最後の最後まで、その膜を完全に取り除くことができなかった」「優しすぎるぐらい、優しい人だった。なにもかも惜しみなく与えてくれる人だった。でも、私が最も必要とするときに、そこにいない人だった」

近くにいても、いや、近くにいるからこそ、見えなくなるのかもしれないが、家族を理解するのは難しい。村井さんの家族を理解するための旅は、これからも続いていくのかもしれない。【奥森 広治】

亜紀書房 1400円(税別)