本よみ松よみ堂

湯本香樹実著『夏の庭 The Friends』

新潮文庫 490円(税別)

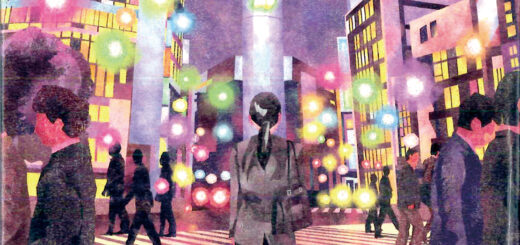

生と死を分かつものは。少年たちのひと夏の物語

私の母方の祖父は私が大学に入学した年に亡くなった。そしてもう一人の母方の祖父が私が社会人になった年に亡くなった。母は養女だったので、私には3人の祖父がいた。思えば、あれが身近な人が亡くなるという初めての経験だった。社会人になってから亡くなった祖父(母の養父)とは子どもの頃からずっと一緒に暮らしてきた。もういい大人になっていたが、これで自分の子ども時代が本当に終わったような気がした。

この本が最初に刊行されたのは平成4年で、もうかなり時間が経っているが、夏休みだからか、本屋さんには文庫版が平積みで置かれていた。

この小説に出てくる木山(「ぼく」)、河辺、山下の3人の少年たちは、人の「死」に興味をいだいて、ある老人の「観察」を始める。老人の死の瞬間を目の当たりにするのが目的だ。きっかけは、山下の祖母が亡くなったという話を聞いたからだ。まだ小学6年生の彼らは身近な人が亡くなったという経験がない。それは単なる興味本位の行動だった。

そのおじいさんは古い一軒家に住んでいる。もう7月だというのに、こたつに入り、テレビを見ている姿が窓ごしにうかがえるだけ。家の前の庭は荒れほうだいで、玄関前には出していないごみが山積みになっている。少年たちが「観察」するおじいさんの生活は無気力を絵にかいたようだ。少年たちはテレビに出てくる探偵をまねて塀の向こうから「張り込み」をし、コンビニで買い物をするおじいさんを「尾行」する。

やがておじいさんは少年たちの「探偵ごっこ」に気が付いたようだが、不思議なことに、だんだんと元気になり、生活にも張りが出てくる。そして、少年たちとの深い交流が始まる。小学校最後の夏休みの物語。この荒れた庭に起こる変化は、少年とおじいさんの心の変化を表しているようだ。

生と死を分かつものとはなんだろうか。

小説の中の少年たちとは違い、私には年相応の経験がある。それでも、身近な人の死に接するとき、同じような疑問がいつも頭に浮かぶ。

私が年を取ったこともあるのだろう、ここ数年で何人かの方を見送った。仕事上の知人や親族など。私はできれば葬儀に出席して、ご遺体にもお別れを言いたいと思っている。そうしないと、別れを実感できないからだ。何かの事情があって、お別れにうかがえなかった方には、今でも亡くなられたという実感がない。

時に亡くなられた方の姿を思い出し、会話を反芻(はんすう)する。私が生きている限り、その存在が私の中から完全に消えることはない。

少年時代は、ほんのわずかの期間の出来事が、永遠の意味を持つことがある。

おじいさんと過ごした時間と、おじいさんの言葉は、少年たちとともに生き続けるのだろう。【奥森 広治】