本よみ松よみ堂

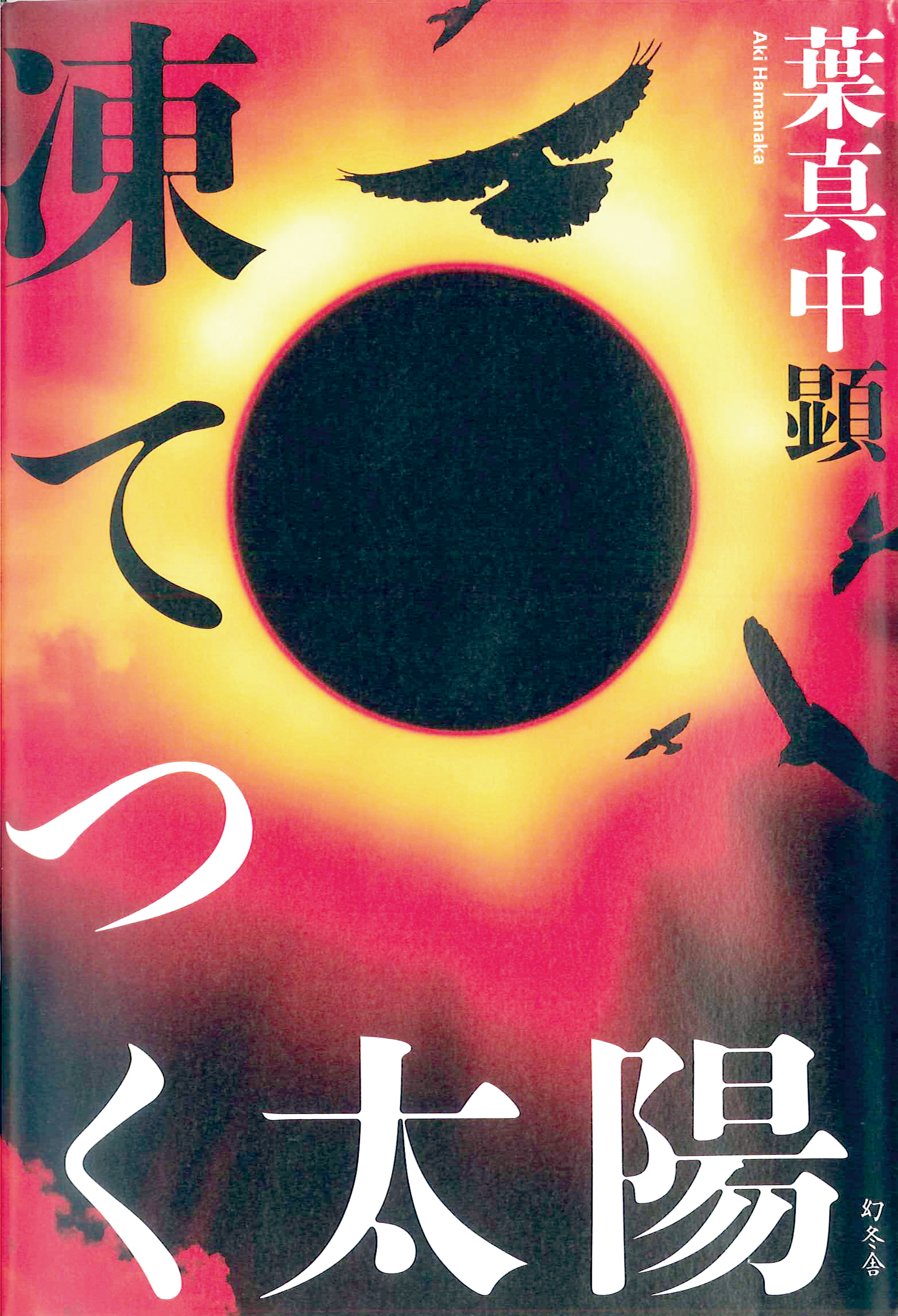

葉真中 顕 著『凍てつく太陽』

凍てつく太陽

葉真中 顕 著

幻冬舎 1800円(税別)

国家や民族、戦争といった重い背景を描きながら、エンターテイメントとして最後まで読ませる力量に感心した。ミステリーであり、後半は冒険小説のような躍動感に満ちている。

物語は昭和19年12月5日から始まる。戦争末期。翌年の8月15日には終戦を迎える。読者はカウントダウンのように読み進めるが、登場人物たちはもちろんそんなことは知らない。物資が欠乏し配給制になっても、多くの庶民はまだ日本の勝利を信じている。いや、変だなと思っても敗戦を口にすることができない。息子の戦死を知っても、嘆くことも許されない。地続きのように今の日本に続いているようでも、70年以上前の大日本帝国は別の国のようだ。

主人公の日崎八尋(ひざきやひろ)は特高(警察の特別高等課)の刑事で室蘭の港湾の飯場で人夫になりすまし、潜入捜査をしていた。この飯場にいるのは、まとめ役の棒頭(ぼうがしら)・伊藤をはじめ、みな朝鮮半島から来た人たちだ。日韓併合で、朝鮮半島が日本の領土となっていた時代、創氏改名でみな日本名を名乗っている。朝鮮語の使用はもちろん、作業中の朝鮮語の労働歌まで禁じられている。労働は苛酷で、物語の後半に出てくる網走刑務所の労役よりもきついものだった。八尋と親しくなるヨンチュンという人夫は、半島にいるときは日本本土に憧れを持っていた。本土に渡って金持ちになろうと募集に応じたが、低賃金で過酷な労働が待っていようとは夢にも思わなかった。当然、命をかけてでも脱走を試みる者が出てくる。八尋の任務は朝鮮人人夫の脱走の手口を解き明かすことだった。

任務を終えて署に戻ってきた八尋を待っていたのは、潜入捜査で知り合った金田少佐と棒頭の伊藤が殺されるという事件だった。現場には「スルク」と名乗る犯人が書いたと思われる血文字が残されていた。金田少佐も伊藤も朝鮮人だった。最初は人種差別的な犯行かと思われたが、機密の塊(かたまり)となっている軍需工場で工員が殺され、事件は連続殺人事件へと発展していく。スルクが標的としている「鳥ども」とは何なのか。軍部の中で何かが蠢(うごめ)いている。そしてスルクは何者なのか。特高と、軍の中の警察たる憲兵との対立も描かれ、興味深い。

戦後教育の中では、民主主義の敵として悪名が高い特高だが、八尋には後暗い気持ちは何もない。皇国臣民としての務めを果たすために自分に課せられた使命だと思って職務に励んできた。特高課は警察の中でもエリートとして親戚からも心強く思われている。今とは世界が違うのだ。

八尋を理解する上司の能代は北海道弁をよく話し、素朴なイメージでほっとさせる。一方で、特高のイメージにピッタリ合う人物も登場する。八尋の先輩の三影という刑事は「拷問王」の異名をとり、取り調べ中に多くの容疑者を死に至らしめてきた。そして、八尋のことを「土人」と呼び差別している。

八尋の父は日本人だが、母はアイヌだ。八尋の微妙な立場は、この物語が描こうとしている「人とは何か」という命題を浮き上がらせる。八尋が育ったアイヌの村の人々や、消えゆくアイヌの文化も大きな鍵となる。

朝鮮人やアイヌ、沖縄の人たちは「新附の民」と呼ばれ、大日本帝国の中の異民族として差別されている。三影は「新附の民」を徹底的に嫌い、差別している。まるで取り付く島のない悪役として登場する三影だが、著者は三影の内面の弱さや暗い部分も描いて、物語に厚みを持たせている。

南方、ガダルカナル島の戦いでは撃つべき弾もなく、米軍との交戦ではなく、飢えと病で多くの兵士が死んでいった。それでも国は戦いを止めず、さらに多くの若者を地獄の島に送り込み続け、「転戦」という名の撤退を繰り返していった。国家という、つかみどころのない大きな何かの前では「新附の民」だけではなく、皇国臣民の命も軽かった。

「案外、服みてえなもんかもしれねえよ、国だの民族だってのは。(中略)でもよ、俺たちは服に着られているわけじゃねぇし、服のために生きてるわけじゃねぇ。(後略)」

ある登場人物の言葉が心に残った。【奥森 広治】